5Sの徹底

防虫管理の上で衛生管理は大変重要であり、その基本となるのは5S活動である。

①整理…必要なものと不要なものを分け、不要なものを捨てること

②整頓…必要なものがすぐに取り出せるように、置き場所、置き方を決め、表示を確実に行うこと

③清掃…掃除をして、ゴミ、汚れのないきれいな状態にすると同時に、細部まで点検すること

④清潔…整理、整頓、清掃を徹底して実行し、汚れのない、きれいな状態を維持すること

⑤躾(しつけ)…決められたことを決められたとおりに実行できるよう、習慣づけること

5S活動は、防虫管理の防除として速効性はないが、一度根付けば長期にわたり、防虫に適した作業環境を保つことができる。

製造環境の塵埃などから発生する昆虫類は、日常の取り組みで管理しなければならない。

清掃の頻度は、場所ごとに

・日々の日常清掃

・月に1回の定期清掃

・年に1~2回の大掃除

などに区分けし、計画的に5Sを徹底することが重要である。

※衣服等について

非無菌製剤の製造区域内の塵埃を調べると、最も多く見られるのが繊維質の異物である。これらは、毛羽立ったものやウールなどの肌着を控えるだけでも繊維塵は少なくなる。

また、フケや皮膚落屑(ひふらくせつ)もあり、毛も回収されるが頭髪より体毛の方が多い。

人の毛で一番寿命が短いのは、まゆ毛及びまつ毛である。これらの有機物がコナチャタテ科やダニの餌となり、室内で繁殖を繰り返す。

したがって部屋の隅々まで、HEPAフィルター付掃除機を用いて完全に除塵する清掃が必要である。

防虫管理の観点から推奨する清掃方法は、掃除機による吸引清掃であり、塵埃や残渣、汚泥などを除去することが最も有効である。

掃除機は素早くかけるとホコリを舞い上げるだけなので、ノズルには力を入れず、ゆっくり動かす。

また、昆虫は床の真ん中より、壁際など端を好む習性があるので隅まで清掃する。

さらに、エタノールでの清拭は衛生的にも殺菌効果があり、チャタテムシやトビムシ等には殺虫効果もある。

湿式での拭き取りや水洗も効果的な清掃方法となるが清掃箇所に水分が残り、カビの発生原因とならないよう十分に乾燥させることが大切である。

また、拭き上げる場合は、モップやウエスを左右に動かして拭くのではなく、一方向(ワンウエイ)に拭き寄せ、最後に拭き取り、その汚れを殺菌剤を入れた一つ目のバケツで洗い、さらに殺菌剤を入れた2つ目のバケツで洗うことにより汚れの再付着と殺菌剤の効力の低下を防止できる。

そして、清掃に使用する器具や保管用ロッカーも、適切な清掃頻度にて、管理を行う必要がある。

清掃箇所は、基本的に構造体を構成する床、壁、天井であるが、それ以外にも注意すべき箇所がある。

特に、塵埃や原料などの残渣、汚泥の溜まる隙間、結露しやすい箇所(壁、窓、水周り)はこれらの昆虫の生息に適した環境であるため、壁や床の隙間、扉や窓の隙間、集塵機フィルターならびにエアダクトのフィルター等の細部まで5Sの徹底を図り、常に清潔な状態を維持することが必要である。

【空調】

外気取り入れ口、空調ダクトは昆虫類の侵入経路となり得る箇所なので定期的な確認と清掃を行うべきである。

【排水管】

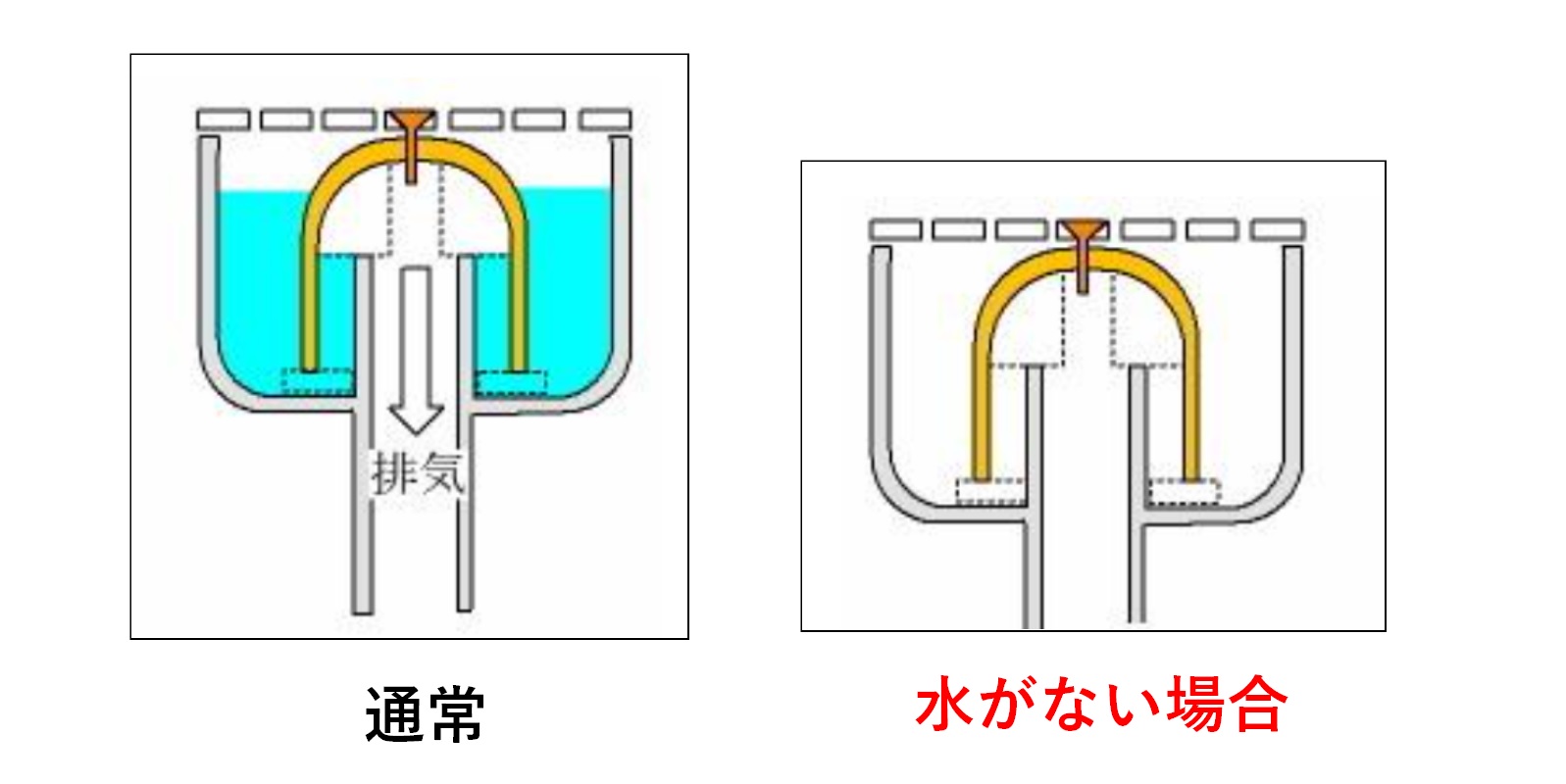

排水管には、臭気や昆虫類の侵入を防ぐ目的で排水口には釣鐘型ワントラップ、排水管にはSトラップ、Pトラップ、ドラムトラップなどが設置されている。

特に、釣鐘式ワントラップが鉄製の場合、サビに伴う腐食によりその機能を十分に果たせなくなり、排水系昆虫類(チョウバエ等)の侵入や悪臭が発生する可能性がある。

また、日常的に水を流すことがない排水口については釣鐘型ワントラップが水に満たされておらず、チョウバエ等の侵入の原因となる。

水を流さない排水口については蓋やシールをし、トラップについては定期的な清掃を行い、昆虫類の侵入経路としないことが重要である。

【その他】

天井裏のキャットウォーク、屋内の消火栓、据え置きのコンピュータやキーボードについても年に1回程度は、清浄度を確認することが望ましい。

衣服等を保管するロッカーについても定期的な清掃を行うことが重要である。

衛生管理の効果は、水桶から水が漏れるように、一人でも意識が低い人がいると十分な効果は得られにくい。

きれいな作業環境を維持するためには、防虫対策についての教育訓練などを定期的に実施するなど全員参加で衛生管理を行うことが必要である。