DTx(デジタルセラピューティクス)とは!?

DTx(Digital Therapeutics:デジタルセラピューティクス)とは、「デジタル治療」とも呼ばれ、デジタル技術を用いた疾病の予防、診断・治療等の医療行為を支援または実施するソフトウェア等 (SaMD: Software as a Medical Device)の製品群の一つである。

例えば、スマートフォン(スマホ)やタブレット端末のソフトウエアを活用して疾患の予防や管理、治療を行う。日本では、治療用アプリと呼ばれることがある。

薬機法上の許認可を要し、単独ないしは医薬品・医療機器と併用して用いられる。

従来の医薬品・医療機器での管理や介入、効率化が困難であった疾患、患者さん等に対する効果などが期待される。

また、研究開発、または市販後の保管や流通等のコストが抑えられ、医療経済的にも大きな期待が寄せられている分野である。

DTxは、2010年に米国のWellDoc社が「Bluestar」という2型糖尿病患者向けの治療補助アプリで米国のFDA(Food and Drug Administration:アメリカ食品医薬局)の認証を得たことで注目を集めるようになった。

また、米国では2017年に、DTxの業界団体である「Digital Therapeutics Alliance」が発足した。DTxの概念が米国で確立しつつある。

米国の業界団体「Digital Therapeutics Alliance」は、複数のヘルスケアの業界団体と共同で、DTxの定義や位置付けを発表した。

デジタルヘルスは最も大きな概念で、生活や健康の質向上の目的で利用される技術やシステムを指す。DTxはデジタルヘルスの中に含まれる分野である。

ただデジタルヘルスとDTxには大きな違いがある。デジタルヘルスは医療的な効果のエビデンスが求められない一方で、DTxと名乗るには医療的な効果のエビデンスが欠かせない。

DTxを開発する企業はエビデンス(信頼性の高い臨床研究による実証結果があること)を基に規制当局から認証を受けたり、承認されたりする必要がある。

日本でDTxを販売するには、臨床試験を行い、安全性と効果を確かめてから、規制当局である医薬品医療機器総合機構(PMDA)に承認申請し、厚生労働省の承認を得る必要がある。

国内初の治療用アプリとなったのが、CureApp(キュア・アップ)の禁煙治療用アプリである。

CureApp(キュア・アップ)は、DTxを承認申請した日本で初めての企業。

2019年に薬事申請を行い、2020年12月1日からニコチン依存症治療用アプリ「CureApp SC ニコチン依存症治療アプリおよびCOチェッカー」の販売を開始した。治療用アプリの保険適用は国内初。

保険点数は計2540点(2万5400円)。保険適用を審議した中央社会保険医療協議会(中医協)の資料によると、ピーク時に年間2.9万人に使用され、7.5億円の販売を見込んでいる。

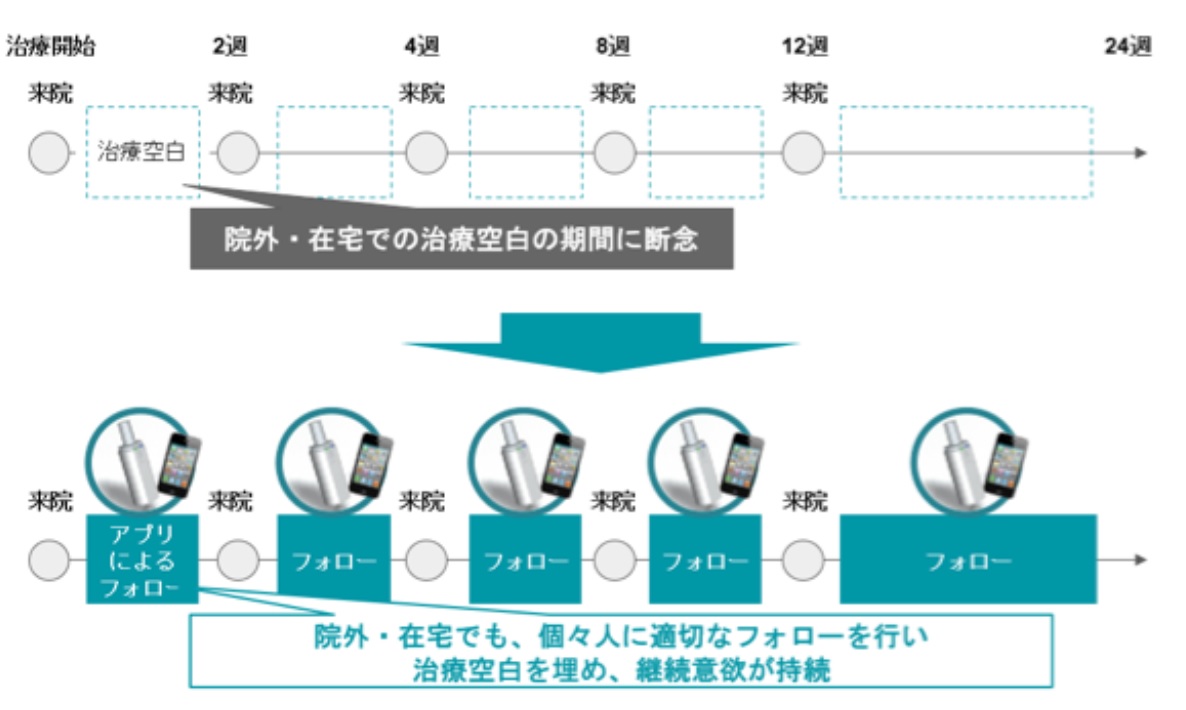

同アプリは、受診と受診の間に治療介入することで禁煙の継続をサポートするもので、国内で行った臨床第3相(P3)試験では対照群(対照アプリ)に比べて主要評価項目の継続禁煙率を有意に上昇させた。

キュア・アップのDTxは、患者が自分の気分や服薬状況、呼気中の一酸化炭素(CO)の濃度などをアプリに入力すると、個別化された治療ガイダンスがアプリに配信される。

例えば患者が「たばこを吸いたくなった」とアプリに入力すると、アプリを通じて「ガムを噛(か)みましょう」「部屋の掃除をしましょう」などと具体的な行動が提案される。

一方で医師は、患者が入力した情報を診断の際に補助として活用できる仕組みになっている。

最近では、ベンチャー企業だけではなく製薬企業がDTxの開発に積極的に乗り出している。精神や中枢神経系などのように、医薬品だけでは治しにくい疾患が存在するためである。

塩野義製薬は米アキリ・インタラクティブから導入したADHD(注意欠陥・多動症)向けの治療用アプリ「AKL-T01」について、日本での臨床試験を進めている。

アステラス製薬も米ウェルドックから糖尿病患者向け疾患管理アプリ「BlueStar」を導入するなど、製薬大手もDTxに力を入れ始めている。

事業の拡大に課題はあるものの、それを突破できれば、患者や医師にとって治療の選択肢が増える他、産業界では、DTxを開発する新興ベンチャーが増加したり、製薬企業にとっては医薬品以外の収益源になる可能性がある。